REVIEW

영화를 읽다

이쪽도 저쪽도 아닌 점선에서 만나자

<점선대로>

정다희 / 2021-03-25

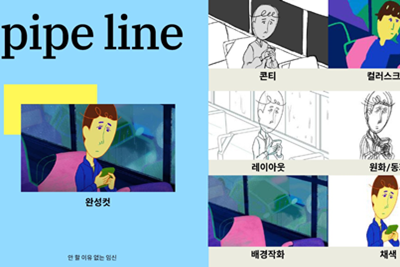

| 〈점선대로〉 ▶ GO 퍼플레이 최이다|2018|드라마, SF/판타지|한국|22분 |

누군가의 삶을 한 정체성으로 설명해내는 건 불가능하다. 그럼에도 세상은 분류에 강박적으로 매달린다. 영화 <점선대로>(최이다, 2018)에서는 그 분류가 AI인지 인간인지다. 그럼 영화 밖은 얼마나 다를까? 여성인지 남성인지, 트랜스젠더인지 아닌지, 이성애자인지 아닌지, 교사인지 학생인지, 군인인지 아닌지… 분류가 없으면 상대를 대하는 법을 모르는 것처럼, 둘 중 하나에 딱 맞게 들어가지 못하면 선택을 재촉받는다. 누가 앞에서 대놓고 묻지 않더라도(남자세요? 여자세요? 학생이세요?) 매일 대답을 강요하는 표지를 우리는 마주한다. 화장실에 들어가기 전에, 경사로와 엘리베이터가 없는 공간에 들어가기 전에, 행정 서류를 제출하기 전에, 나는 내가 누군지 재빨리 자리 잡아야만 그곳에 입장할 수 있다. 존재들 사이를 실선처럼 가로지르고 있는 절단선들. 이쪽도 저쪽도 아닌 곳에 있는 이로서는 그렇게 곤란할 수가 없다. 우리는 어떤 면에서는 이쪽이었다가, 어떤 시기에는 저쪽이었다가, 이도 저도 아닌 혼종이기도 한데.

〈점선대로〉 스틸컷

〈점선대로〉 스틸컷

“저는… 둘 다 아닌데요.”

<점선대로> 주인공 지인(문혜인)은 두뇌 일부가 인공지능이다. 전시 신청서를 내기 위해 AI인지 사람인지 둘 중 하나를 표시하는 칸을 보고 지인은 망설인다. 교수는 추천하고 싶은 “사람”이 지인뿐이었다고 설명하다가 말실수였다는 걸 깨닫는다. 지인을 설명할 수 있는 말은 얼마든지 있다. 지인은 그림을 그린다. 그림을 그리다 가끔 친구들이 들어오는 것도 알아채지 못한다. 지인은 공격적이지 않다-공격적이지 못하거나. 지인의 그림 앞에서 지인의 두뇌에 대해서만 평하려고 하는 사람 앞에서도 묵묵하다. 지인의 여러 모습은 AI와 인간 칸이 명확히 나눠진 서류 앞에서 아무것도 아닌 게 된다. 작업물도 지인이 AI로서(일부만인데도) 그려낸 것으로만 평가받는다.

존재의 입체성보다 단면만을, 그중에서도 문제가 될 만한 정체성만을 끄집어내서 언급하는 건 가장 효과적으로 그 존재를 차단하는 방식이다. 음악 교사가 되는 데 트랜스젠더인 점을 끄집어내는 식이다. 아무 연관이 없거나 오히려 그 삶의 맥락에서 더 잘할 수 있는 사안도 ‘정상’ 분류에 맞아야 맡긴다. 수많은 영화에서 장애를 가진 역을 연기하는 건 비장애인들이었다. 소수자는 무섭고 다루기 힘들다고 생각하기 때문이다. 이해하려 하지도 않고 모르는 것, 다른 것에 대한 공포–포비아–는 여러 존재에게 억울하게 덧씌워져 왔다. 공포를 느끼는 건 포비아의 대상이 되는 존재들인데도, 포비아를 가진 사람들이 나서서 소수자들은 위험하니(에이즈를 옮기니) 차별할 권리를 달라고 외친다. 영화에서는 AI는 위험하다는 이유로 전원 차단기를 가게에서 판매한다. 실선이 사선(死線)이 된다.

〈점선대로〉 스틸컷

〈점선대로〉 스틸컷

지인은 ‘착하다’. AI의 프로그래밍 문제를 차치하고서도, 사회는 ‘착한 소수자’만 잘 받아들이는 경향이 있다. 착한 여성, 착한 장애인, 착한 흑인, 착한 동성애자, 착한 트랜스젠더만 미디어에 등장하고 받아들여진다. 그들은 건실하고(미디어 속 동성애자는 잘생기고 돈도 잘 벌어야 한다) 역경을 극복한다(비장애인과의 우정으로 삶을 긍정적으로 받아들이고). 실상 개별 존재는 모두 ‘착한 점’만 가지고 있지 않다. 착하다는 것은 그만큼 주변에 잘 맞추고 있다는 뜻이기도 한데, 질서에 맞추기만 하다 보면 점점 맞출 수 없는 기준에 자신을 맞춰야만 하는 상황에 봉착한다. 그곳에서 탈주하면 사람들은 화를 낸다. 장애인 이동권 투쟁 과정에서 조금이라도 지하철이 늦어지면 사람들은 불같이 화를 낸다. 그 화는 고립된 존재에게는 직접 해를 끼치기도 한다. 어떻게 보면 지인의 침묵(자신을 공격하고 차별하는 사람들 앞에서도 묵묵한)은 지인의 생존 기술일지도 모른다.

지인이 있다. 학교에 있다. 미술을 한다. 꽃집에 간다. 친구/선생님/전시관람자들과 만난다. 지인은 ‘있음’으로 그 실선이 얼마나 이상한 것인지 드러낸다. 지인이 적극적으로 발화하고 투쟁하지 않더라도, 지인은 ‘있음’으로, 다른 이들을 당혹스럽게 만듦으로써, 지인 옆에서 어떻게 말해야 할지 다시 생각하게 함으로써 사람들이 요구하는 분류가 제대로 된 기준이 될 수 없음을 보여준다. ‘있음’은 ‘실’을 ‘점선’으로 만드는 행동이기도 하다. 지인의 곤란함은 주변에서 같이 사유함이 옳다. 사실 주변이 더 고민해야 옳다. 그것이 지인의 몫으로만 오롯이 남겨질 때, AI 차단기를 손에 쥘 때, 지인은 점선 위에 오래 머무르지 못한다.

〈점선대로〉 스틸컷

〈점선대로〉 스틸컷

차단하기. 고립시키기. 안타깝게도 나는 지인의 가장 친한 친구가 가장 미웠다. 잘 챙겨주는 것처럼 하지만 ‘지인도 인간 같다’고 말하는 정도에서 그친다. 지인은 인간도 AI도 아니다. ‘더 인간처럼’ 보이는 것이 지인을 위하는 길인 것 같지는 않았다. 동성애자가 더 이성애자 같이 보인다고 인정하는 것이 좋다고 말할 수 있을까? 같다는 건 그렇게 되어야만 받아들여 주겠다는 약속이진 않은가? 더 기괴하고 이상한 모습이더라도 전시할 수 있어야, 말이 받아들여져야, 주장이 웃음거리로 받아들여지지 않아야, 거창한 연대가 아니어도 연대이지 않을까? 지인이 ‘다르다’는 걸 느끼게 하는 사소한 순간들은 여럿이다. 지인이 AI라는 (심지어 진실도 아닌) 직접적인 말보다, AI들이 글을 쓴단 말에 ‘글 쓰는 인간들이 일자리를 잃겠다’는 걱정을 내비치는 친구의 말이 더 괴로웠다. 인간의 일자리를 뺏는 AI는 위험하다면, 지인은 얼마나 다르고 괜찮은가? 이곳에 존재하지 않는 것을 ‘안전하게’ 차별한다고 생각하는 순간, 우리는 곁에 있는 존재가 얼마나 여러 측면을 가지고 있는 혼종인지를 잊고 동시에 그들을 밀어낸다.

마치 거대한 피구 게임 같다. 사실은 저 선을 넘어도 죽지 않는데, 모두가 저걸 밟으면 죽는다고 말한다. 그래서 누군가가 선을 밟거나 넘어가 버리면 죽은 것으로 취급한다. 그래서 넘어가지 않으려 애쓰다 보면 그 안에서 똑같이 움직이지 못하는 존재가 있다는 점을 잊어버린다. 규칙에 의문을 제기하지 않는다. 그러다 어떤 선은 결국 자신도 밟아버리고, 그러고 나서야 이 선이 이상하게 그어져 있다는 걸 알아챈다.

점선 위에 같이 있는 건 어려울까? 영화의 제목은 ‘점선대로’다. 점선은 점도 선도 아니다. 멀리서 보면 선처럼 보이지만 자세히 보면 사이사이에 틈이 있다. 선(차별하는 기준)이 가상이기 때문에 무시하자고 말하고 싶지는 않다. 모든 차별이 사라진 사회를 상상할 수는 있지만, 그렇기 때문에 그 차별이 없는 것처럼 ‘자신다워지라(Be yourself!)’고 말할 수는 없다. 각자 처한 시공간에 따라 어떤 차별은 너무 직접 찔러오기 때문이다. 결국 모두가 다른 상황 속에서는 선 위에 있거나 선을 넘어가는 존재임을 받아들여야, 점선은 점선대로 있을 수 있고, 틈을 벌려내는 존재로서 같이 그곳에 계속 있을 수 있다. 실선 안에서 실선 밖에 있는 존재도 받아들이자고 말하는 것보다, 같이 점선 위에, 밖에, 주변에 입체적으로 존재하는 건 어려운가.

〈점선대로〉 스틸컷

〈점선대로〉 스틸컷

지인은 영화의 마지막 장면에서 보이지 않는다. 스포일러일까 싶어 자세한 설명은 하지 않으려 하지만(잘할 수 있을지)… 친구의 ‘생일 선물’로 모두를 혼란에 빠트리는 선택을 한 것으로 보인다. 이 결말을 어떻게 해석할 수 있을까? 지인은 그 선택으로 지인을 수많은 방식으로 해석하려는 시도(이 글을 포함하여)를 만들어낼 것이다. 강화길의 소설 <오물자의 출현>은 김미진이라는 인물을 설명하는 가십, 블로그, 책, 논문을 분석한다. 남성 편력이 있는 여성, 알콜중독자, 가정폭력 피해자 등, 단일 관점으로 김미진을 분석하려는 시도는 ‘김미진’에 대한 설명을 뒤엎고 다시 뒤엎는다. 모든 해석은 불완전하다. 도나 헤러웨이가 <사이보그 선언문>에서 말한 것처럼, “단일한 시각은 이중적인 시각이나 머리가 여럿 달린 괴물의 시각보다 나쁜 환상을 만들어낸다.” 존재의 입체를 지우는 단일한 설명은 나쁜 환상이 되어, 존재가 그 자체로 존재하기를 포기하게 만든다. 지인은 차별의 피해자일 수도 있다. 하지만 차별을 전복하는 존재일 수도 있다. AI이거나 인간임에 상관없이 어떤 예술가이자 퍼포머일 수도 있고, 좋은 친구이거나 나쁜 친구일 수도 있다. 결국 이것도 저것도 아닌 지인을 우리는 영화를 통해 만나게 된다. 어떻게 하면 더 혼란스럽게, 단일하지 않은 설명으로 나를, 너를, 지인을 만날 수 있을지, 그래서 우리를 가르는 실선을 실선이 아니게 만들 수 있을지 고민하게 된다.

PURZOOMER

낮에는 직장인, 밤에는 수상한 소설 클럽 운영인. 매달 3편 이상 재미있는 소설을 써서 보내주자는 목표로 ‘비밀독자단’을 만들어 운영 중.

관련 영화 보기

REVIEW

퍼플레이 서비스 이용약관

개인정보 수집/이용 약관