MY FIRST

나의 첫 영화 연출기

자기 검열에서 벗어나기

<핑크페미> 제작기

남아름|영화감독 / 2020-05-14

‘처음’이란 말은 많은 감정을 불러일으키죠. 설렘이기도 두려움이기도 한 그것! 우리가 사랑하는 여성 감독들의 처음은 어땠을까요? 여전히 두근두근 소중한 기억일지, 자다가도 벌떡 일어나게 하는 부끄러움의 시간일지 아무도 모를 일입니다. 그래서 준비했습니다. 감독들이 직접 들려주는 ‘나의 첫 영화 연출기’를! 영화제작 과정부터 우당탕탕 좌충우돌, 따뜻한 메시지까지 < MY FIRST >에서 만나보세요! |

남아름 감독 필모그래피 2018 <핑크페미> 연출 2017 <나를 위한 변명> 연출 |

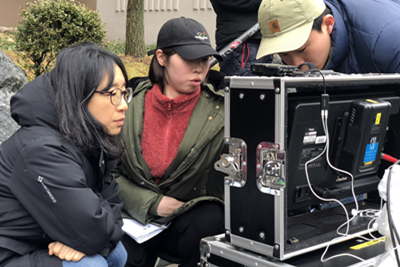

<핑크페미> 스틸컷

<핑크페미> 스틸컷

자기 검열에서 벗어나기: “내가 과연 자격이 있을까?”

“#METOO로 세상이 떠들썩해지고, 페미니즘은 세간의 화제가 됐다. 문득 페미니즘에서 도망가려고 분홍색에 집착한 자신이 부끄러워졌다. 나는 왜 이런 여성으로 자랄 수밖에 없었을까? 더 이상 도망가지 않고, 나만의 방식으로 페미니즘을 이야기하고 싶었다.”

나는 <핑크페미>(2018)의 기획 의도를 이렇게 적었다. 하지만 ‘페미니즘’을 전면으로 내걸고 작품을 만드는 건 참 많은 용기가 필요했다. 여성인권 단체에서 일하는 엄마 덕분에 글을 못 읽던 나이부터 페미니즘 교육을 받았지만, 나는 페미니즘이란 단어만 들어도 심장이 쿵쾅거리는 유년 시절을 보내야 했다.

<핑크페미> 스틸컷

<핑크페미> 스틸컷

어린 나의 눈에 엄마의 일은 너무나 멋있어 보였지만 엄마가 여성인권 운동을 한다고 하면 “아빠가 참 피곤하겠어”라는 말을 가장 많이 들었고, 유별나게 혼자 예민하게 굴어 눈초리를 받는 사람 같았다. 무엇보다 “여자의 몸매로 농담을 해서는 안 돼” “야동을 소비하면 안 돼” 등 엄마에게 교육받은 말들을 실생활에서 활용할 때면 놀림당하기 일쑤였다. 그렇게 미움받기 싫었던 나는 페미니스트보다 공주병으로 사는 게 낫겠다는 생존전략을 세워 핑크색에 집착하는 아이로 성장했다. 이런 내가 감히 페미니즘을 논할 수 있을까? <핑크페미>를 만들면서 가장 많이 했던 고민은 나의 ‘자격’에 대한 의심이었다. 사실 <핑크페미>는 주류사회에 편승하며 페미니즘에서 도망갔던 부끄러운 시간에 대한 기록이다. 물론, 페미니즘 운동을 향한 사회적 폭력이 나를 이런 여성으로 성장하게 만들었지만, ‘#METOO(미투·나도 말한다) 운동’에 편승하여 이제야 목소리를 내는 스스로에 대한 부끄러움에 괴로운 시간이었다.

하지만 <핑크페미>를 만들면서 배운 가장 중요한 것은 나의 권리를 찾는 것과, 고통받는 사람과 연대하는 것에 자격이란 것이 없다는 것이다. 엄마가 여성학 박사여서 혹은 영웅적인 삶을 살아서 페미니즘 운동을 시작한 것이 아니듯, 부족하고 어설프지만 용기를 내는 사람들이 있었기에 좀 더 나은 세상이 만들어졌다. ‘나는 자격이 없어’ ‘나는 못 해’ ‘내가 감히…’라는 자기 검열에서 조금씩 벗어나며 발화하는 것의 중요성. <핑크페미>가 나에게 준 가장 큰 깨달음이다.

괜한 해코지를 당할까 봐 페미니즘에서 멀어졌던 나는, 손꼽아 꿈꾸던 나의 첫 작품에 ‘페미’라는 단어를 넣었다. ‘핑크 페미’. 이런 모순을 갖고 있는 나이지만 다시는 도망가지 않겠다는 의지이자 다짐이다. 나같이 자기 검열과 자괴감에 빠진 누군가도 <핑크페미>를 통해 조금은 자유로워질 수 있는 용기를 얻었을 수 있었으면 좋겠다. 서로가 서로의 용기가 될 수 있도록.

<핑크페미> 스틸컷

<핑크페미> 스틸컷

영화와 실제 삶: “카메라 없이 집회에 갈 수 있었을까?”

<핑크페미>의 주를 이루는 엄마의 인터뷰나 내가 엄마와 대화하는 장면은 대부분 지난해 #METOO 집회를 다녀온 뒤 여운이 가시지 않을 때 찍었던 것들이다. <핑크페미>를 촬영하기 시작하면서 엄마와 정말 오랜만에 함께 여성운동 현장에 나갔다. “호주제 폐지 운동 이후 역사적인 현장에 함께한다”. 엄마는 딸이 이제 페미니스트 동료가 되어 함께 집회에 왔다며 만나는 사람들마다 이렇게 자랑했다. 이제는 엄마 손에 끌려온 어린아이가 아니라 스스로 사고하고 판단하여 집회에 참석하는 성인이 됐다며 뿌듯해했다. 시민단체에서 일하던 엄마는 공공기관으로 이직하면서 집회에 함께 행진할 소속 ‘깃발’이 없어진 것에 적적해했다. 그렇기에 엄마는 함께할 동료인 딸이 있는 것에 더욱더 신나 했고, 나는 #METOO 운동이 일어났던 초반의 시기 동안 카메라를 들고 다니며 집회를 촬영했다.

그런데 어느 날 엄마는 내가 카메라를 들고 집회에 온 걸 보고 놀랐다. 엄마는 내가 무기처럼 카메라를 들고 온다고 했다. 어떤 ‘어색함’ 혹은 ‘역할을 하지 못한 것에 대한 부끄러움’을 카메라 뒤에 숨어 가리는 것 같다고 했다. 나도 그 말에 동의하지 않을 수 없었다. 엄마는 여성운동을 하면서 카메라를 든 기자들에게 비겁함을 느낀 적이 있다고 했다. 그리고 나도 그런 위험한 지식인이 될까 봐 걱정했다. “카메라를 든 너와 그렇지 않은 네가 똑같았으면 좋겠어”. 내가 촬영 때문이 아니라 그저 이 집회에 함께 행동하고 참여할 수 있는 성인이 됐으면 좋겠다고 한 엄마의 말은 비수처럼 내 마음에 꽂혔다. 문득 “다큐를 촬영하는 게 아니었으면 집회에 이토록 열심히 왔을까?” 스스로에게 질문해봤다. 나의 카메라는 무엇을 위해 그곳에 존재했을까.

<핑크페미> 스틸컷

<핑크페미> 스틸컷

엄마의 실망스러운 표정에 나는 #METOO 집회에서 한 손에 든 촛불이나 피켓을 놓지 않으려고 노력했다. 비록 카메라가 조금 더 흔들리더라도 ‘촬영’만 하기 위해서 집회에 온 사람이 되고 싶지 않았다. 나도 목소리를 내는 것에 일조하는 사람이 되고 싶었다. 물론 다큐멘터리를 만들어서 세상에 내보내는 것 또한 목소리를 내는 하나의 방법이다. 하지만 절정에서 물러서 있다는 느낌을 지울 수 없었다. 실제 삶과 그 삶을 다룬 ‘다큐멘터리’ 영화 사이의 괴리를 좁히는 감독이 되자고 매일매일 다짐했다.

<핑크페미> 스틸컷

<핑크페미> 스틸컷

서로의 부족함을 채우기: 완벽한 페미니즘은 없다

“이제 나는 안 도망가고 나의 페미니즘을 찾아보려고 하는데, 엄마가 도망가면 안 되는 거 아니야?”

<핑크페미>의 절정은 여성인권 운동을 그만두고 싶다는 엄마에게 위와 같이 말하며 우는 장면이 아닐까 싶다.

근데 저 장면은 지금의 내가 가장 후회하는 부분이다. 저 말은 그동안 책임의 무게를 가져보지 않았기에 할 수 있는 말이었다는 걸 #METOO 이후에 깨달았다. #METOO 이후 내가 할 수 있는 작은 일들을 해보려 노력했다. 하지만 실전은 달랐다. 더 깊은 성찰을 하지 못해 많은 실수도 하고, 겁먹어 적극적으로 나서지 못하기도 했으며 어느 순간은 너무 힘들어 도망가고 싶기도 했다. 엄마는 이런 순간을 얼마나 많이 맞닥뜨리고 극복했을까. 그리고 #METOO라는 거대한 시국에 얼마나 큰 부담감을 느꼈을까. 그런 엄마에게 감히 내가 훈수를 둔 것이었다. 그때로 돌아간다면 “이제 많은 젊은 페미니스트들이 바통을 잘 이어받겠으니, 힘들면 쉬고 나중에 우리가 힘들 때 바통을 잘 받아달라”고 말하고 싶다. 때론 바통을 받다가 넘어질 수도 있지만 그래도 계속 바통을 이어가며 여성들이 하고 싶은 이야기를 눈치 보지 않고 할 수 있었으면 좋겠다.

<핑크페미> 스틸컷

<핑크페미> 스틸컷

어린 여성 감독의 첫 번째 작품: 사적 다큐멘터리

주변에 많은 어린 여성 감독들이 첫 작품으로 자신의 이야기를 담은 다큐멘터리를 만든다. 다양한 주제와 문제의식을 갖고 있지만 이런 작품들은 흔히 ‘사적 다큐멘터리’라고 뭉뚱그려 불리곤 한다. 그리고 그런 ‘사적 다큐멘터리’는 ‘사소한 얘기를 쉽게 찍은 작품’이라는 폄하의 시선에서 떨쳐 나오기 힘들다. 왜 우리는 이런 무례한 시선들에 위축되어 해야 할 얘기와 하고 싶은 얘기를 주저해야만 하는 걸까?

<핑크페미>가 영화제에서 처음 공개된 지 거의 1년이 다 돼간다. 사실 영화를 완성하고도 “남들한테 보여줄 필요가 없는 나의 일기장을 영화로 만들었나”라는 질문을 멈출 수 없었고, 나는 그놈의 ‘대의’를 얘기할 수 없는 사람이란 생각에 무력해지기도 했다. 그래서 나의 ‘사소한’ 이야기는 상영 기회가 생기지 않을 거란 비관적인 생각이 컸다.

<핑크페미> 스틸컷

<핑크페미> 스틸컷

그런데 <핑크페미>가 너무 과분한 사랑을 받아 아직도 당황스럽고 믿기지 않는다. 용기 내서 발화할 때 생각보다 많은 사람들이 연대하고 공감해준다는 것에 큰 힘을 얻었고, 나는 또 다른 사적 다큐멘터리를 만들겠다고 다짐하게 됐다. <핑크페미>는 사소한 나만의 이야기가 아니었다. 이 시대를 살아가고 있는 여성과 페미니즘에 대한 얘기이기도 하다. 자기의 이야기가 너무 사소하고 개인적인 것 같다는 생각에 위축돼 작품을 시작하지 못하는 여성 감독이 있다면 절대 그러지 말라고 응원해주고 싶다. 자신의 이야기가 세상에 어떤 울림을 줄지는 아무도 모른다.

편집하면서 <핑크페미>를 수십 번도 넘게 봤지만 상영회 기회가 생긴다면 여전히 꼭 다른 관객들 사이에 껴서 영화를 다시 보곤 한다. 관객들의 웃음소리, 탄식 소리, 눈물을 훔치는 소리. 그 작은 반응들 하나 하나가 나에게 정말 큰 힘이 된다. 가끔 힘들어서 도망가고 싶을 때나 포기하고 싶을 때 <핑크페미>를 사랑해준 분들을 떠올리며 ‘내가 주저하면 안 되지’라고 마음을 다잡곤 한다. 영화를 개봉한 것도 아니고 스마트폰으로 편히 볼 수 있는 것도 아닌데 소중한 시간을 내어 특정 날짜와 시간에 맞춰 상영관을 찾아주었던 관객분들께 이 지면을 빌려 감사하다는 이야기를 꼭 전하고 싶다. 그분들 덕분에 포기하지 않고 계속 작품을 만들 수 있다고 꼭 말하고 싶다. ‘여성 감독’으로 산다는 것. 앞으로도 많이 흔들리고 상처받겠지만 서로를 보며 다시 일어설 수 있었으면 좋겠다. 그렇게 각자가 할 수 있는 일들, 자신의 자리에서 낼 수 목소리를 내다보면 더 나은 세상이 곧 올 거라 믿어 의심치 않는다.

PURZOOMER

<핑크페미> <나를 위한 변명> 연출

STORY : MY FIRST