MY FIRST

나의 첫 영화 연출기

내가 나로서 자유로워질 때까지

<통금> 제작기

김소람|영화감독 / 2020-02-13

‘처음’이란 말은 많은 감정을 불러일으키죠. 설렘이기도 두려움이기도 한 그것! 우리가 사랑하는 여성 감독들의 처음은 어땠을까요? 여전히 두근두근 소중한 기억일지, 자다가도 벌떡 일어나게 하는 부끄러움의 시간일지 아무도 모를 일입니다. 그래서 준비했습니다. 감독들이 직접 들려주는 ‘나의 첫 영화 연출기’를! 영화제작 과정부터 우당탕탕 좌충우돌, 따뜻한 메시지까지 < MY FIRST >에서 만나보세요! |

김소람 감독 필모그래피 2018 <통금> 연출, 촬영, 편집 2017 2014 <먹방> 연출 |

<통금> 스틸컷

<통금> 스틸컷

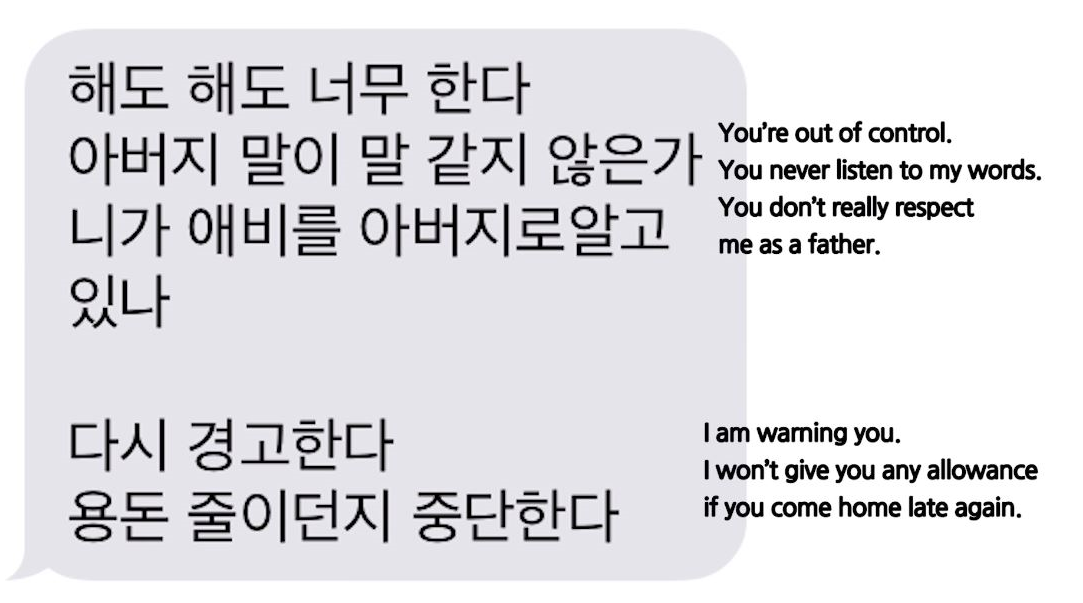

‘통금’은 나의 대학 생활에 늘 따라다녔던 꼬리표였다. 엄했던 아버지로 인해 늦은 밤까지 이어지는 술자리는 꿈도 꿀 수 없었고, MT는 1년에 한두 번 허락을 맡아야 겨우 갈 수 있었다. 술자리와 MT는 사실 포기하면 그만이었다. 하지만 내가 통금으로 인해 가장 참기 힘들었던 것은, 나의 삶이 외부로 인해 지속적으로 제약받고 있다는 사실이었다. 나는 밤을 좋아했다. 밤거리와 밤공기, 달과 별 그리고 내가 좋아하는 장소에 어둠이 내려앉은 모습을 사랑했다. 그런데 통금은 이 모든 것들을, ‘어디 여자애가’ ‘부모 걱정시키면서’ ‘위험하게’ ‘밤늦게까지 돌아다녀’라는 윤리와 규범적 이유로 간단하게 앗아갔다.

밤거리를 혼자 걸을 때마다 느끼게 되는 위협이나 공포감 또한, 부모님이 강제하는 통금만큼이나 내 자유의지를 침해했다. 부모님에게 밤이 그렇게 위험하지 않다고 큰소리를 쳐도 밤길이 위험한 것은 사실이었다. 지정성별 여성이 한국 사회에서 살아남기 위해 얼마나 많은 위험을 ‘조심’해야 하는 것인지 그리고 대체 어디까지 조심해야 하는 것인지 고민하고 걱정하는 것에 신물이 났고, 강남역 여성혐오 살인사건을 겪으며 분노했다.

<통금> 스틸컷

<통금> 스틸컷

가장 고민인 것을 영화로 만들라고 했던가. 여성들이 경험하는 시간과 공간의 제약을, 그로 인해서 개인의 자유의지가 침해되어가는 이야기를 다큐멘터리로 만들고 싶었다. 너무 익숙해서 그리고 밤이 위험해서 문제라고 여기지 않았던 ‘통금 문화’로 이야기를 시작하고 그 통금 문화의 원인을 제공하는 밤거리의 강간문화를 고발하면 어떨까. 그리고 그 이야기의 확장으로 또 다른 형태의 시간과 공간의 제약을 떠올렸는데, 바로 기혼 여성의 ‘통금’이었다.

나의 어머니는 나처럼 부모님이 강제하는 통금이 없음에도 늘 저녁 시간에 맞춰 퇴근을 했다. 저녁밥을 해야 했기 때문이다. 또 다른 많은 기혼 여성들은 아이의 하원 시간에 맞춰 퇴근을 재촉했다. 통금은 통금이라고 불릴 수 있는 시기를 지나면, 여성들이 당연하게 감내해야 하는 것인 듯했다. 시간과 공간의 제약으로부터 여성이 남성보다 자유롭지 않다는 것은 분명해 보였다. 이 모든 이야기를 다큐멘터리로 기획했고 제목은 <통금>으로 정했다.

<통금> 스틸컷

<통금> 스틸컷

기획과 촬영을 막 시작할 무렵, 주변으로부터 몇 가지 충고를 들었다. 어떤 이는 여성들의 통금을 다뤘던 다큐멘터리가 없었던 이유에 대해 생각해 보라며, 만들지 않은 데는 그만한 이유가 있을 것이라고 했다. 내 기획안을 보고 ‘그냥 일찍 들어가면 안 돼?’라는 질문을 던지는 사람도 있었는데, 그 짧았던 질문 속에는 ‘(여자들이 그냥) 일찍 들어가면 되지 그걸 왜 굳이 영화로 얘기하려고 하냐’는 의미가 함축되어 있었을 것이다.

이들의 공통점은 지정성별이 남성이라는 사실이었다. 밤늦게 거리를 돌아다닐 때 사회적인 눈총이나 위협적인 시선을 받아본 적이 없었을 것이고, 일을 마친 후 어린이집에 혼자 있을 아이를 데리러 가기 위해 달려본 적이 없었을 것이다. 그런 이들은 ‘통금’이란 기획을 ‘부모의 잔소리를 못 견뎌하는 20대의 치기 어린 투정’으로만 여기는 듯했다. 그들은 그런 ‘투정’이 필요 없을 정도로 자유로운 밤을 누볐을 테니까.

<통금> 스틸컷

<통금> 스틸컷

이런 이야기들을 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리고 ‘난 할 수 있어’라며 호기롭게 작업을 시작했다. 그런데 출연자 섭외부터 녹록지 않았다. 많은 다큐멘터리들이 대개 특정 단체를 촬영하며 작업을 진행했으므로 나 또한 통금 문화에 반기를 드는 단체를 촬영해야 한다고 생각했다. 타인을 찍고 단체의 활동을 보여준다면, 영화의 메시지가 사회적 맥락으로 확대되리라 믿었다. 하지만 섭외는 ‘밀당’과 비슷했다. 가까워지면 멀어지고, 조금이라도 멀어질라치면 아예 저 멀리 떨어져 나갔다. 연락을 주겠다는 이들의 연락은 끝내 오지 않았다. 못하면 못하겠다고 말이라도 해주면 좋을 텐데, 섭외의 끝은 대부분 연락 두절 혹은 답장 없음이었다.

섭외 실패가 계속될수록 자신감은 떨어져 갔고, 내가 이 작업을 계속할 수 있을까 라는 의문만 커져갔다. 나는 이 영화를 완성할 수 있을까, 내 기획은 정말 남성들의 충고처럼 중요하지 않은 이야기를 다루는 걸까.

울며 겨자먹기로 통금에 대해 가장 큰 불만을 가지고 있는 나를 찍고, 비슷한 경험을 공유하는 친구들과 대화 장면을 촬영했다. 시간과 공간의 제약은 나를 포함한 내 주변의 여성들이 늘 경험하는 것이었으므로, 생각보다 다양한 이야기들이 솔직하게 오고 갔다.

<통금> 스틸컷

<통금> 스틸컷

기혼 여성의 통금 부분은 엄마와 나의 지인을 촬영했다. 감기에 걸렸어도 출근 전 가족들을 위해서 아침을 차리며 머리를 감고, 국을 끓이며 머리를 말리는 엄마의 아침 시간이었다. 아침 40분 시간을 쪼개며 가사노동과 출근 준비를 하는 그 시간은 전쟁터 같았다. 육아를 위해서 어쩔 수 없이 퇴사를 하고 전업맘으로 살고 있는 지인의 하루도 가사노동과 육아노동으로 꽉 채워져 있었다. 여성들에게 당연하게 요구되는 것들로 인해 개인은 사라지고 ‘역할’과 ‘의무’만 남아 있었다. 이것이 기혼 여성들이 경험하는 ‘통금’이었다.

통금은 여성의 인생 전반에 각기 다른 형태로 존재하고 있었고, 내 주변에서 쉽게 그 현장을 포착할 수 있었다. 대한민국 사회에서 여성은 너무나도 쉽게 성적 대상화되어 성추행과 성범죄에 노출되며 그것을 이유로 많은 행동들이 제약되고 있었다. 또한 결혼을 하고 아이가 생길 경우 ‘모성애’라는 사회적 규범이 추가적으로 요구되면서 시간과 공간의 제약은 더욱 심해졌다.

<통금> 스틸컷

<통금> 스틸컷

지인들과 엄마의 이야기를 담으며 <통금>이 완성됐다. 한정된 제작지원 기간에 완성해야 했던 작업이기에, 워킹맘 부분에 대해서 내 초기 기획만큼 깊이 파고들 수 없던 것은 늘 아쉬운 부분이다. 하지만 영화는 내 손이 떠나는 순간 관객의 것이 되므로, 관객들이 호응해줬던 <통금> 또한 그런대로 의미가 있지 않을까. 아쉬운 마음을 가지고 다음 작업을 이어가려 한다.

영화가 완성되고 2년이라는 시간이 지났지만 아직도 나를 괴롭히는 질문이 있다. 출연자들의 삶은 얼마나 바뀌었을까. 내 영화는 그들의 삶을 긍정적으로 바꿔 놓았을까. 전혀 아닌 것 같다. 그래도 우리의 작업은 계속 이어질 것이고 계속 살아갈 테니까. ‘통금’이 완전하게 사라질 때까지, 밤거리를 여성들이 자유롭게 활보할 때까지, 돌봄노동과 가사노동이 더 이상 여성의 책임이 아니게 될 때까지, 여성들의 고통과 고민을 단순히 ‘투정’으로 치부하는 남성들이 사라질 때까지, 내가 온전히 나로서 자유로워질 때까지 여성들이 맞닥뜨리는 어려움에 대해 계속 이야기하는 것을 포기하지 말아야겠다고 다짐한다.

PURZOOMER

<통금> 연출

관련 영화 보기

STORY : MY FIRST