리뷰 검색 결과

총 95 건 검색

[정지혜의 영화산책] 불안, 불운, 불행과 함께하는 법

영화가 영화 안팎으로 접속하고 싶어 하는 시간이 저기 저곳에 흐르고 있다고. 그러니 아직 클레오의 시간은 끝나지 않았다. 어쩌면 그곳에는 아직 우리가 눈으로 확인하지 못한 클레오의 운명이 있을 수도 있다. 물론, 그렇지 않을 수도 있다. 클레오의 불안은 그곳에서도 계속된다는 게 역시나 중요하다. 오고 가고, 흔들리고, 마주치는 영화의 운동 속에서 클레오의 불안과 불운과 불행은 쉬이 그의 삶에 자리 잡지 못할 것이니.

- 2021-04-22

- #상상의 시간

밀려난 것들에 대해서 - 영화 <개의 역사> 리뷰

김보람은 말한다. ‘하고 싶은 이야기는 늘 마음속에서만 맴돌았다’고. 그가 영화로 목소리를 낸 순간, 이 영화는 거창한 의미의 ‘역사’가 쓰이고 있기보다는 그저 우리 주변으로 밀려난 것들의 사소한 일상을 비추고 이것이 비로소 ‘역사’로 조망되고 있었다.

- 2021-04-02

- #밀려난 것들을 다시 바라보는 눈

‘너’와 ‘나’의 경계의 이름은 ‘우리’ - 영화 <잘돼가? 무엇이든> 리뷰

미디액트 ‘페미니즘 영화비평’ 수료작|<잘돼가? 무엇이든>

세상에는 확실한 관계보단 규정하기 어려운 관계들이 더 많은 법이다. 그러므로 직장동료, 우정, 경쟁이라는 기존의 언어로 그들의 관계를 정의하는 것은 편협한 시도일지 모른다. 그리고, 바로 이 점이 이경미 월드에 사는 여성캐릭터들의 유일한 공통점이라고 생각한다.

- 2021-03-31

- #이경미 월드의 시작

부러져야 할 건 너의 샤프심이 아니야 -영화 ‘내게 사랑은 너무 써’에 나타난 성권력의 장소성과 애인(愛人)의 역할론에 대하여-

미디액트 ‘페미니즘 영화비평’ 수료작|<내게 사랑은 너무 써>

보란듯이 다시 샤프를 눌러 문제를 고쳐 풀고, 그어진 선을 어설프지만 동그란 것으로 되돌려 놓는 힘을 목련은 갖고 있으므로. 다만 손에 들어간 힘을 조금 빼놓기까지는 아직 시간이 좀 걸릴 것 같아 여름날의 나는 계속 달려 목련에게로 간다. 손에 너무 힘을 주지 않아도 괜찮다고 말해 주려고.

- 2021-03-26

- #목련에게 건네고 싶은 위로

이쪽도 저쪽도 아닌 점선에서 만나자

결국 모두가 다른 상황 속에서는 선 위에 있거나 선을 넘어가는 존재임을 받아들여야, 점선은 점선대로 있을 수 있고, 틈을 벌려내는 존재로서 같이 그곳에 계속 있을 수 있다. 실선 안에서 실선 밖에 있는 존재도 받아들이자고 말하는 것보다, 같이 점선 위에, 밖에, 주변에 입체적으로 존재하는 건 어려운가.

- 2021-03-25

- #점도 선도 아닌 점선으로 존재하기

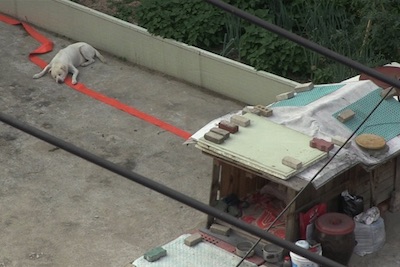

나는 그들을 말없이 응시한 적이 없었다 - 영화 <개의 역사> 리뷰

공간 같은 존재들이 있다. 시간은 흐르고 세상은 변하는데도 그에 아랑곳 하지 않고 고정된 자리에서 같은 모습만 보이는 존재. 백구가 바로 그랬다. 그런데 그런 백구가 죽자 사람들은 뒤늦게 그 역시 시간에 따라 변화했음을 상기하게 된다. 검은 화면에 ‘백구가 죽었다.’라는 문구만 떠오르는 시작 장면은 도리어 ‘백구도 살아있는 존재였다.’라고 말하는 것 같다.

- 2021-03-24

- #늙음과 소멸로 살아있음을 드러내다 #무상無常

밀려남에도 사라지지 않는 것 - 영화 <개의 역사> 리뷰

미디액트 ‘페미니즘 영화비평’ 수료작 |<개의 역사>

사람들은 도래하는 어느 현재에 기뻐한다. 그러나 감독은 사라져 가는 것들에 대해 이야기한다. 멈춤 없는 시간의 사건들 앞에서 온전히 언어화되지 않거나 기준에 부합하지 않아 밀려나는 존재를 계속해서 불러온다.

- 2021-03-19

- #그 무엇으로도 규정될 수 없는 존재

적대의 가능성 - 영화 <잘돼가? 무엇이든> 리뷰

미디액트 ‘페미니즘 영화비평’ 수료작|<잘돼가? 무엇이든>

<잘돼가? 무엇이든>의 두 주인공 역시 이런 양면적인 적대 관계를 맺고 있는 것 같다. 이들의 적대는 단순하지 않다. 희진과 지영은 서로의 경계를 침범하고 안정을 파괴한다. 동시에 이러한 불화의 다이나믹 속에서 두 사람의 서로 다른 욕망은 좀 더 선명히 드러난다.

- 2021-03-17

- #희진의 ‘침범’과 지영의 ‘경계짓기’

분주하게 자리를 마련함 - 영화 < SFdrome : 주세죽 > 리뷰

미디액트 ‘페미니즘 영화비평’ 수료작 |< SFdrome : 주세죽 >

김소영 감독은 “주세죽이 남긴 글을 살려내고 싶었다. 우주로 열린 중앙 아시아 하늘로”라고 말한다. 나를 포함한 많은 사람들은 더 이상 ‘영화가 무엇을 살린다’는 말을 믿지 않는 것 같다. 그럼에도 여전히 영화는 많은 것들을 살려낸다. 우리는

- 2021-03-12

- #사회주의 여성혁명가 주세죽을 호명하다

길을 튼 자들이 만드는 세계

이 영화를 하면서 나는 노동자 맞고, 일이라는 게 뭔지 분명하게 알게 됐어요. 세상이 만들어 놓은 시스템 안에서 제가 어떻게 생존하며 인간다움을 지키려 애쓰고 있는지 더 잘 보게 됐다고 할까요. 저를 비롯해 일하는 사람들 모두 예사롭지 않게 보여요.