그들의 일기장

영화 속 그들, 어떻게 살아가고 있을까

미소의 일기

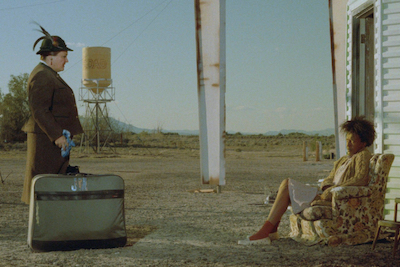

<소공녀>

윤혜은 / 2020-01-30

영화가 끝난 후 영화 속 인물들이 어떻게 살아가게 될지, 혹은 지금 어떻게 살아가고 있을지 궁금한 적 없으셨나요. <우리들>의 선이와 지아는 화해한 뒤 예전처럼 친한 친구 사이로 돌아갔을까요? <캐롤>의 테레즈와 캐롤은 한집에서 행복하게 살아가고 있겠지요? 그들은 자신의 삶을 어떤 색깔로 채워가고 있을까요. 퍼줌이 상상력을 발휘해 쓴 그들의 뒷이야기, ‘그들의 일기’를 보여드립니다. |

미소의 일기

2016년 10월 14일 금요일

집주인 아저씨 댁에 갔다 왔다. 아저씨는 나보다 멋쩍은 웃음을 지으며 말없이 고개를 저었다. 나는 화답하듯 짧게 웃고 고개를 끄덕였다. 계단을 내려온 뒤에도 고개가 멈추지 않았다. 천천히, 뭔가를 끊임없이 곱씹는 사람처럼, 뭔가를 인정하고야 말겠다는 듯이, 아니 절대로 인정하지 않겠다는 듯이, 고개를 끄덕이며 걸었다.

아저씨는 단 한 번도 ‘이제 그만 오지 그러니’ 따위의 말을 한 적이 없었다. 답답하고 짜증나서라도 한 번쯤은 그럴 법한데, 내가 노크를 하면 문을 열고 한솔에게서 온 편지나 엽서를 생색 않고 전해주었다. 없으면 없는 대로 그의 안부를 짐작하면서 나를 안심시켰다. 과연, 집주인다운 면모였다. 다 옛날 일이긴 해도. 내겐 이제 새 집주인이 생겼지만 지난 5년 동안 한 번도 월세를 올리지 않았던 아저씨만은 못한 것 같다. 하여간 다 옛날 일이다. 아저씨가 지금 세입자에겐 1년에 한 번씩 월세를 올리려 드는지도 모르지.

집을 구하기 전, 그러나 어떻게든 한솔에게서 답장은 받아야 했던 그때, 왜 아저씨 생각이 먼저 났을까. 그는 우리의 사정을 대충이라도 알고 있는 사람 중 한 명이었다. 주소를 빌려준 아저씨 덕분에 텐트 속에서도 한솔의 소식을 잃어버리지 않을 수 있었다. 그런데 지금 난, 한솔을 잃어버린 걸까? 아니면 한솔이 나를 잃어버린 걸까. 다음 주쯤. 아저씨에게 물어보면 어떤 안부를 지어내 나를 위로하려 들까? 이제 와 생각해도 새 주소로 한솔에게 편지를 쓰지 않은 건 잘한 일 같다. 새집에서 나는 한 번도 한솔이를 기다리지 않은 셈이니까. 이 집은 아직 한솔이를 모른다. 그러니까 나도 괜찮아.

2017년 1월 30일 일요일

설 연휴 동안 마음껏 쉬고 있다. 명절이 지나면 일거리가 밀려오기 때문에 애써 체력을 축내려 하지 않는다. 위가 아주 좋은 편인데도 전 냄새만은 익숙지 않아서 고역을 치르는 시즌이기도 하다. 가끔 전을 싸주는 주인들도 있는데 거절하기가 참 곤란하다. “세상에 전 싫어하는 사람이 어디 있다구 그래~” 이런 말을 들으면 내가 세상에 하나밖에 없는 사람 같아서 쓸쓸해진다. 틀린 말은 아니구나. 그래도 나 혼자라는 걸 확인받는 기분이 유쾌할 리 없잖아. 결국 각종 전들이 켜켜이 쌓인 비닐봉지를 들고 나온다.

세상에는 물론 전을 싫어하는 사람도 있고 위스키를 싫어하는 사람도 있다. 나는 전자, 한솔이는 후자였고, 우리 모두 각자의 세상에서 단 하나씩만 존재하는 사람이었다. 그래서 우리가 잘 맞았을까. 이제 내가 가져온 전을 기쁘게 먹어줄 한솔이가 없다. 올해는 절대로 전을 받지 말아야지, 다짐한다.

오늘은 내 생일이기도 해서 저녁엔 담배 한 갑을 새로 사고 위스키를 마시러 갔다. 평소라면 절대로 하지 않을 생초콜릿도 주문해 케이크처럼 모양을 쌓았다. 바텐더가 “꼭 케이크 같네요. 생일인 줄 알겠어요.” 했다. 생일이라면 생일인 대로, 아니라면 아니라는 대로 뭔가를 더 줄 것만 같은 표정이었다. 나는 아무 이유로도 선물 같은 건 받고 싶지 않았다. 담배, 위스키 그리고… 초콜릿. 오늘은 이거면 충분했다. 미소로 대답하면서 맨 위에 놓인 초콜릿 하나를 집어 먹었다. 치아 사이사이 찐득한 달콤함이 들러붙었다. 너무 달아서 쓴 것도 같았다. 이걸 언제 다 먹지.

잠시 후 바텐더가 작은 상자 하나를 들고 오더니 금색 핀셋으로 초콜릿 하나를 집어 내 접시 위에 올려주었다. 내가 쳐다보자 그녀도 미소로 대답을 대신했다. 초콜릿 케이크가 다시 제 모습을 찾았다. 생일이 너무 길고, 또 너무 달았다.

2017년 *월 *일 *요일

쉬는 날. 웹툰을 보느라 하루를 다 썼다. 수많은 컷들 사이에서 종종 내 인생이 아니어서 다행인 이야기들을 만난다. 하지만 모로 누운 채로 킬킬거리며 그런 생각을 하는 내 모습이야말로 다른 이의 인생이 아니어서 다행이지 싶다. 누구라도 이 삶을 나처럼 잘 살아낼 수는 없을 테니까. 분명 예전에는 이런 확신이 있었다.

요즘은 내가 나로서 견고해질수록 내가 어렵다. 어찌어찌 방 하나를 구했고 휴대폰 요금을 제때 납부하고 있다. 손을 뻗으면 탁상 위에 담뱃갑이 잡히고, 일을 마치고 돌아오는 길마다 글렌피딕 한 잔을 마신다. 그런데도 하루에 물음표가 남는 것이다. 가끔은 발베니 12년, 딱 한 번 멕켈란 18년을 마셔보았지만 마찬가지였다. 브랜드에 따라 잔이 바뀌는 건 재밌었다. 미소 33년산. 지금 내 하루는 어떤 모양일까. 누군가 이 하루를 손에 쥐고 빙글빙글 돌리는 모습을 상상한다. 단숨에 마셔버리든 조금 흘려버리든 왕창 쏟아버리든 아무래도 상관없을 것 같다. 내가 나를 지키는 게 지루해져 버린 걸까?

2018년 3월 22일 목요일

라디오에 보낸 사연이 소개되면서 경품으로 아이스박스만한 김치냉장고를 받았다. 영화 티켓을 기대했는데 냉장고라니. 제세공과금이 조금 아까웠지만 냉장고가 옵션으로 달려 있는 집에서 지내본 적이 언제인지도 까마득했다. 하얀 김치냉장고는 조금 큰 구급상자 같았다. 싱크대 아래에 걔를 내려놓고 방 한가운데서 물끄러미 바라보았다. 뭘 채워놔야 할 텐데….

보냉이 필요한 식재료를 안 산 지 얼마나 오래됐더라. 식욕이 없는 편이기도 하지만, 한 끼 분량의 식사를 만드는 데 너무 익숙해져 있어서 국이나 찌개를 안 해먹은 지도 꽤 되었다. 뭔가를 남기고, 남으면 저장해두는 삶이 내겐 필요 없었으니까.

그런데 이제 나에겐 작은 냉장고가 있다. 모레쯤 먹고 싶어질 것을 오늘부터 준비할 수 있는 치트키가 생긴 것이다. 더 근사한 한 상을 차려낼 수 있다는 기대보다, 자신 있게 남겨도 되는 시간이 기다려졌다. 시금치를 한 단 사서 조금만 덜어내며 자, 오늘 너는 여기까지. 수고 많았어. 내일 또 보자. 읊조리는 나를 떠올렸다. 김밥이 될 시금치, 된장국이 될 시금치, 민지 씨의 생일에 선물로 만들어줬던 이탈리아식 오믈렛이라는 프리타타가 될 시금치. 그녀가 보답으로 칠해준 연둣빛 매니큐어는 색이 금방 벗겨졌다. 손톱마다 남아 있는 모양이 가 본 적 없는 나라들의 지도 같다. 이것도 나쁘지 않은 것 같네.

헌혈 차를 지나쳐 시장으로 향했다. 헌혈을 사랑한다고 말했던 어느 날의 내가 조금 비겁하게 느껴진다. 그때의 진심을 이제 와 비웃고 싶지는 않은데. 한 번 터진 조소는 전염성이 강해서 조심해야 한다. 자칫 한 시절이 온통 못나 보이는 수가 있다. 나처럼 생각할 시간이 많은 사람은 조소가 드나들 틈이 많을 테니 특히 주의해야겠지.

요 며칠 새롭게 깨달아지는 것들이 많다. 삶과 나 사이에 갑자기 다리 하나가 생긴 기분이다. 말하자면 삶이 내게 보여줄 것이 있어 나를 살짝 밀어낸 것 같다. 영화관에서도 적당히 뒷좌석에 앉을 때 스크린을 더 잘 볼 수 있는 것처럼 말이다. 하지만 삶을 관람하는 데에 어떤 에티켓이 필요한지는 아직도 잘 모르겠다.

그러거나 말거나 내일은 또 오겠지. 밥을 새로 지어 먹었으니 다음 주에는 꼭 헌혈을 하러 가야겠다. 보고 싶은 영화가 생겼다.

PURZOOMER

프리랜서 인터뷰어이자 14년차 일기인간. 『일기 쓰고 앉아 있네, 혜은』(어떤책, 2020) 출간

STORY : 그들의 일기장