그들의 일기장

영화 속 그들, 어떻게 살아가고 있을까

스즈의 일기

<바닷마을 다이어리>

윤혜은 / 2020-07-23

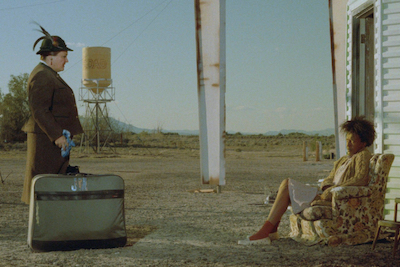

| 영화가 끝난 후 영화 속 인물들이 어떻게 살아가게 될지, 혹은 지금 어떻게 살아가고 있을지 궁금한 적 없으셨나요. <우리들>의 선이와 지아는 화해한 뒤 예전처럼 친한 친구 사이로 돌아갔을까요? <캐롤>의 테레즈와 캐롤은 한집에서 행복하게 살아가고 있겠지요? 그들은 자신의 삶을 어떤 색깔로 채워가고 있을까요. 퍼줌이 상상력을 발휘해 쓴 그들의 뒷이야기, ‘그들의 일기’를 보여드립니다. |

스즈의 일기

2016년 6월 8일

일기를 쓴지도 꼬박 1년이 되어간다. 최근 몇 년을 생각하면 내가 아주 나이 든 것 같다. 낯선 동네로 이사 온 지 얼마 안 돼서 아버지를 떠나보내고 한꺼번에 언니가 셋이나 생겼으니 그럴 만도 하지—라고 사람들은 말한다. 들릴 듯 말 듯, 그러나 내가 전부 알 수 있도록. 그렇게 티내서 일러주지 않아도 나도 알고 있는 사실인데. 아니, 사실은 종종 잊는다. 내가 아버지를 잃었다는 것도, ‘갑자기’ 언니가 생겼다는 것도. 내게 아버지는 아주 멀리 여행을 떠난 사람, 그리고 언니들은 아주 오래 전부터 나와 함께 지낸 사람들처럼 느껴진다. 처음이 언제인지 세어볼 필요도 없이, 그냥 처음부터 당연히 있었던 사람 같다.

이런 감각이 나도 신기하다. 1년 전 이맘때, 언니들이 함께 살자고 제안한 그날. 내가 플랫폼을 달리며 그러하겠다고 용기를 낸 날. 나는 그 오후가 전부 현실이 아닌 게 될까봐 일기장을 샀다. 잊어버리지 않으려고. 내 인생이 아주 조금은 달라지지 않을까 기대를 품었던 것도 같다. 아버지의 장례식 날 내 살 길을 찾으려 본능적으로 움직였다니, 나는 조금은 매정한 아이인지도 모른다.

1년간의 일기장을 휘리릭 넘겨봤다. 매일매일 부지런히 쓰리라 예상했던 것과 달리 가마쿠라에서의 날들이 더해질수록 일기장은 군데군데 비어 있다. 나의 게으름 탓일지도 모르겠으나, 고백하자면 하루하루가 너무 즐거웠던 탓이다. 이제 더는 하소연을 할 곳이 없으니까, 혹시라도 외로워지면 일기장을 찾자고 내심 다짐한 게 무색할 만큼 응어리 없이 투명한 1년을 보냈지 싶다. 하지만 그 좋았던 날들을 전부 기록했다면 좋았을 텐데.

2017년 12월 7일

오늘로써 기말고사도 끝이 났다. 집에 가는 길엔 친구들과 홀가분한 마음으로 우동을 사 먹었다. 뜨끈한 국물을 대접 째 들고 마시는데 속이 뜨끈하게 데워지면서 뭔가 울컥했다. 이제 오나리 중학교에서 남아 있는 이벤트라고는 겨울방학과 졸업식이 전부로구나. 겨우 고등학생이 되는 것뿐이지만, 언니들과의 추억도 점점 나이 드는 것 같아 아쉽다. 심지어 요시노 언니는 내년이면 독립을 한다. 이집에서 마지막까지 남아 있을 사람을 셈해본다. 아무래도 독립은 너무 먼 이야기인 나, 그리고 무엇보다 사치 언니. 사치 언니는 이 집을 제일 아끼는 사람이니까. 그런 일이 없기를 바라지만 언젠가 우리가 이사를 가게 되더라도 언니보다 이 집을 더 사랑하는 주인은 없을 것이다. (그러니 매실나무, 우리를 잘 기억해 두라구.)

언젠가 요시노 언니가 좋아하는 사람을 만들면 아무리 재미없는 일도 좀 더 견디기 쉽다고 말했는데, 내게는 이 집이 그렇다. 정말로. 하지만 요시노 언니는 재미없는 일을 더 잘 견디기 위해 이 집을 떠난다. 나로서는 짐작하기 어려운 마음.

2018년 3월 19일

졸업을 했다. 오늘부로 진짜 고등학생이 된 것만 같다. 졸업식엔 언니들이 모두 월차를 내고 와주었다. 치카 언니는 무지막지하게 큰 꽃다발을 안겨주었다. 요시노 언니가 촌스럽다고 면박을 줬지만 나는 내심 아이들의 것과 비교하며 어깨가 으쓱해졌다. (사치 언니는 집에 돌아가면 선물을 주겠다고 귀띔하더니만, 아직도 감감 무소식이다. 뭘까?)

아무튼, 생애 이렇게 북적이는 졸업식이 있을 줄이야. 상상이나 했던 일인가? 찬기가 남아 있는 봄바람에 볼이 빨갛게 얼었지만 왠지 자꾸만 웃음이 났다. 오히려 하도 웃느라 광대가 아플 지경이었다. 운동장 한켠에 서서, 가족들에 둘러싸인 친구들과 사이사이 눈을 맞추는 동안 문득 졸업은 생일과 닮아 있다는 생각이 들기도 했다. 앞으로 나아가기 위해서는 반드시 어떤 이별을 겪어야만 한다는 점에서 둘은 비슷하다. 열일곱이 되던 지난달 생일은 꼭 열여섯을 배반하는 기분이었는데, 졸업식도 마찬가지군. 오늘 하루, 내내 대책 없이 들뜨고 말았지만 이제 불을 끄고 누우려니 괜히 쓸쓸해진다.

2018년 3월 20일

아침에 눈을 뜨니 책상에 여행 티켓이 놓여 있었다. 사치 언니의 졸업선물은 여행티켓이었다! 그것도 당장 이번 주 금요일에 떠나는 일정으로! 완전 신난다! 내일 후타를 만나서 자랑해야지. 음, 그러면 조금 서운해 하려나? 후타는 자기도 남고에 진학해놓고선 내가 여고를 간 걸 은근히 원망하는 눈치다. 미호는 내가 여고를 희망한다는 걸 알아버린 후타가 하는 수 없이(?) 남고를 선택한 거라는데. 정말 그런 거라면 왜 내게 고백하지 않는 거지? 한국에서 외국인 남자친구나 만들어올까 보다. (아아. 나도 모르게 요시노 언니가 한 말을 따라해 버렸어….)

2018년 3월 27일: 밀려 쓰는 여행일기 1

지난주엔 큰 언니와 둘이서 한국으로 졸업기념 여행을 다녀왔다. 한국과 대만 중에서 고민했는데, 대만은 지난가을에 넷이서 한 번 다녀왔으니 언니도 나도 한 번도 가보지 않은 나라로 떠났다. 대만에서도 타이베이가 아닌 가오슝에 머물렀는데, 한국에서도 우리는 서울 대신 부산을 선택했다. 어느 나라든, 바다마을의 정취만한 게 없다. 이런 건 좀 촌스러운 걸까? 이대로 세계의 바다마을만 여행해보는 것도 좋을 것 같다.

부산에서는 영도바다가 훤히 내려다보이는 서점이 인상적이었다. 따뜻한 샹그리아를 주문한 우리에게 서점원은 슬며시 귤 두 개를 내어주었지. 나이가 꽤 들어 보이는, 무뚝뚝하지만 알고 보면 자상할 것 같은 느낌의 아저씨였다. 겨울이면 코타츠에 발을 집어넣고 손끝이 노래지도록 까먹는 귤. 한국의 것은 비슷하면서도 뭔가 다른 맛이 난다. 외국에 오면 아무리 익숙한 것도 새롭게만 느껴지니 좋을 수밖에. 말하자면 귤 향을 맡고 있는 사치 언니의 옆모습 같은 것.

우리가 방문했을 때에는 내부엔 이미 좌석이 모두 차 있었고, 바(bar)라고 부르기에도 민망할 만큼 좁은 자리밖에 없었는데, 아쉬운 대로 착석한 그곳이 해질녘이 되니 오히려 좋은 선택이 되었다. 활짝 열어둔 입구 너머로 노을 지는 바닷가의 모습이 그대로 드러났다. 파란 하늘 아래 귤색으로 물들어가는 드넓은 바다. 마치 귤에다 푸른 털모자를 얹어 놓은 것처럼, 하늘은 부드럽고 사랑스런 질감으로 변해가고 있었다. 사치 언니는 원래도 말수가 적은 편이지만, 우리는 이곳에서 정말 별다른 이야기를 나누지 않았다.

2018년 3월 28일: 밀려 쓰는 여행일기 2

타국의 바닷가는 비밀을 털어놓기 좋은 장소다. 언젠가 착한 일을 하겠다고 바짝 마른 빨래를 걷어 각각의 언니들 방에 가져다놓으러 갔는데, 사치 언니 방에서 우연히 언니의 일기장을 본 적이 있다. 침대 맡에 놓여 있던 작은 노트. 무슨 생각이었는지 두근거리는 마음으로 살짝 펼쳐보았다가, 하필이면 펼친 페이지에 내 이름이 등장해서 바로 덮었다. 아직도 그때를 떠올리면 심장이 쿵쾅거린다. ‘스즈의 맑음이 내게 위안이 된다.’ 나는 맑은 아이인가? 혹은 맑은 생각을 하면서 사는가? 둘 다 아닌 것 같아 언니에게 조금 미안하다.

—이 일기는 찢어서 숙소 앞 해변가에 묻어두려 했는데, 도무지 틈이 나지 않았다. 결국 일본으로 가져 오고 말았네. 어쩔 수 없이 맑은 아이가 되고자 노력해야겠다고 생각하는 요즘이다.

PURZOOMER

프리랜서 인터뷰어이자 14년차 일기인간. 『일기 쓰고 앉아 있네, 혜은』(어떤책, 2020) 출간

STORY : 그들의 일기장