REVIEW

영화를 읽다

늘어선 물음들이 고개를 들 때

<트러스트폴>

윤고운 / 2020-01-30

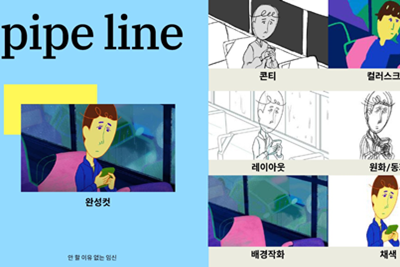

<트러스트폴> 스틸컷

<트러스트폴> 스틸컷

애정의 문제는 왜 큰 걸까. 어른이 되면 보다 담대하고 의미심장한 것들이 중요해질 줄 알았다. 삶과 세계에 대해, 무언가 크고 중요한 것이 있을 줄 알았다. 그런데 예나 지금이나 중요한 것은 시시콜콜한 문제들이다. 외로운 마음, 사랑과 연애, 애정 같은.

<트러스트폴>(이소정·배꽃나래, 2016)의 두 사람은 사랑하기로 결심한 사이였다. “사랑한다는 것과 사랑하기로 결정한다는 것은 다른 말”이지만 그들에게는 별로 중요하지 않았다. 두 여자는 사랑하기로 결심했고, 서로의 연인으로 1년 반의 시간을 보내다가 연인을 그만두기로 결정한다. 그로부터 4개월 정도 흘러 서로가 서로의 빈 집 앞을 서성이는 장면으로 영화는 시작된다.

나는 누군가의 빈 집 앞을 서성여본 적은 없다. 그러나 누군가의 빈 마음 앞을 서성인 적은 많다. 때로는 앞도 아니다. 멀고 먼 어딘가에서 혼자 서성이곤 했다. 연인이었던 이에게 혹은 연인조차 되지 못했던 이에게 묻고 싶은 말들이 많았다. 그러나 물을 수가 없었다. <트러스트폴>의 연인들은 아무것도 보이지 않는 어둠 속에서 서로에게 신호를 보냈다. 훗날 그들은 ‘왜 우리는 손을 잡지 않고 신호만 보냈을까’ ‘왜 우리는 많은 것을 궁금해 했으면서 서로에게 묻지 않았을까’ 묻는다.

나는 말은커녕 신호조차 보내지 못할 때가 허다했다. 누군가를 좋아하게 되면 궁금한 게 많아졌고, 생각을 대화체로 하곤 했다. 오늘 일을 말하면서 어제의 일을 기억하고 싶었고, 어제의 일을 기억하면서 내일의 일을 묻고 싶었다. 그러나 집어삼켰다. 꾹 눌러 삼킨 질문들은 이따금 내가 뒤를 돌아볼 때마다 조르르 늘어선 채로 나를 물끄러미 보고 있다. 왜 나를 묻지 않았어?

<트러스트폴> 스틸컷

<트러스트폴> 스틸컷

영화의 제목이기도 하면서 누구나 한 번쯤 해봤을 법한 ‘트러스트 폴(Trust Fall)’은 믿음 테스트다. 상대방이 나를 안전하게 잡아줄 것이라 생각하고 중심을 잃은 채 상대방 쪽으로 몸을 기울이는 거다. 나를 잡아줄 상대를 등지고 뒤로 넘어가야 하는데, 이때 중요한 것은 무릎을 구부리지 않는 것이다. 무릎을 구부린다는 것은 상대를 믿지 못하고 겁을 먹었다는 뜻이기 때문이다. 상대가 나를 붙잡아주지 않아 바닥으로 나뒹굴 수도 있다는 두려움을 갖게 되는 것이다. 그런데 무릎을 구부리지 않고 완전히 뒤로 넘어가는 일은 꽤 어려운 일이다. ‘이 사람은 당연히 나를 잡아줄 거야’라는 믿음이 있어야 한다. 나는 워낙 의심도 많고 겁도 많아서 잘하지 못했다.

나는 항상 사랑받기를 원했고 누가 나를 사랑해줄 수 있을지, 얼마만큼 사랑해줄 수 있을지를 항상 생각했다. 생각이면서 동시에 걱정이기도 했다. 이로 인해 방어기제와 같은 원칙을 세웠다. 누구도 나를 내가 바라는 것만큼 사랑해줄 수 없다는 것이었다. 정확히 말하자면, 누구도 나를 내가 바라는 것만큼 사랑해줄 수 없으니 나도 누군가를 너무 많이 사랑해선 안 된다는 원칙이었던 것 같다. 그것은 일종의 믿음이 됐다. 나에게는 트러스트 폴에서 필요한 ‘당연한 마음’ 같은 것이 없었다.

<트러스트폴> 스틸컷

<트러스트폴> 스틸컷

<트러스트폴>의 연인은 헤어졌음에도 불구하고 “우리는 여전히 서로에게 남아있는 질문”이라고 말한다. 질문이란 무엇일까? 그것은 “여기에서 저기로 뻗어 나가는 마음”이며 “나를 떠나 당신에게 닿고 싶다는 마음”이다. 그런데 여기에서 중요한 것이 있다. 무릎을 구부리지 않는 것. 이 사람이 나를 잡아줄 것이라는 당연한 마음.

“나를 떠나기 위해서는 당신이 그 자리에 있다는 믿음이 있어야 한다. 하지만 당신이 있을지 없을지는 그곳에 가보기 전까지 영원히 알 수 없다”. 어쩌면 애정 문제로 골머리를 앓는 모두가 아는 사실일지도 모른다. 실천하기 어렵더라도 직접 가봐야 한다. 그 자리에 당신이 있는지 없는지 확인해봐야 한다. 그래야만 넘어지고 새로 시작하든 혹은 상대의 도움으로 넘어지지 않은 채 앞으로 나아갈 수 있으니 말이다.

물론 어렵다. 무척 어려운 일이다. 그래서 영화에서도 그런 질문이 나온다. “우리는 많은 것을 궁금해 했으면서 왜 서로에게 묻지 않았을까”. 나는 ‘그 자리’로 갈 용기가 안 났기 때문에 그 질문들을 집어삼킨 채로 살아왔는지도 모른다. 그래서 아닌 척했다. ‘못’ 하는 게 아니고 ‘안’ 하는 척했다. 멜로 영화 따위 보지 않고 사랑 따위 내 인생에서 중요한 게 아니라며 쿨한 척했다. 하지만 사실 나는 애정에 절절매는 구질구질한 사람이다. 그것을 인정하지 않을 때도 구구절절해야 했고 인정할 때도 구구절절해야 했다.

<트러스트폴> 스틸컷

<트러스트폴> 스틸컷

내 인생에 꽤 큰 사건이었던 짝사랑 시기에 묵혀둔 말들이 많았다. 그 사람에게 이런저런 말과 질문을 하고 싶었다. 나는 기회를 만들지 못했고 그 사람도 내게 기회를 주지 않았다. 꽤 큰 풍랑을 헤쳐 나가야 했다. 마음이 고요해지기까지 달이 몇 번 바뀌었다. 해가 한 번 바뀌고 나서야 아무렇지 않을 수 있었다. 그러던 어느 날 일기를 쓰는데, 문득 생각났다. 그 짝사랑 이전에는 일기를 잘 쓰지 않았다는 사실이. 매일 무슨 말이든 적고 잔다는 그 사람을 동경해서 나도 한 번 해볼까, 하다가 생긴 습관이었다. 마음에 관한 것은 어떻게든 남아 이렇게 흔적이 된다.

“서로에게 남아있는 질문” 같은 존재는 어떤 것일까? <트러스트폴>의 그들은 왜 질문으로 남아야 했을까? 내가 묻고 싶었던 것들은 대체 무엇이었을까? 나는 왜 묻지 못했을까? 나는 어쩌면 타인의 애정으로부터 구원을 바랐던 것 같다. 애정하는 사람을 가만히 바라보며 가만히 묻고 싶어질 때, 나직한 답변을 마음대로 상상할 때, 나는 되뇌곤 했다. 정신 차려! 타인의 애정으로부터 구원을 바라는 것을 멈춰! 그리고 그런 날들이 있다. 지난날을 돌아보았을 때, 정신 차리라며 삼킨 질문들이 성긴 줄을 서서 나를 보는 날들. 누군가의 사랑으로부터 구원을 구하고 싶을 때 나는 또 되뇐다. 정신 차려!

<트러스트폴> 스틸컷

<트러스트폴> 스틸컷

요즘 들어서는 새로운 행동지침 같은 것을 만들었다. 또다시 사랑을 갈구하며 누가 나를 사랑해줄 것인가, 얼마만큼 사랑해줄 것인가 이리저리 셈을 하고 있을 때, 나는 사랑받는 사람이 아니라 사랑하는 사람으로 충분하다는 것을 기억하라는 지침이다. 지질해지느니 절절매라는 것. 저 사람이 나를 사랑해주길 바라기 전에 마음 가는 대로 사랑을 주는 사람이 되라는 것. 그것이 차라리 마음이 편할 것 같다. 이것저것 재다가 결국 무릎을 구부러뜨리고 넘어갈 바에는 그냥 넘어지든 말든 마음 편히 넘어가는 게 낫겠다는 생각이다.

문득 궁금해진다. <트러스트폴>의 연인들은 아직도 서로에게 남아있는 질문일까. 아마 잊힌 질문이 되지 않았을까. 물론 잊혔다는 것은 없어졌다는 것과는 다르다. 문득 이 영화는 “남아있는 질문”을 떠나보내는 영화가 아닐까 생각해본다. 묵혀두었던 말들을 털어내는 영화. 없어지지는 않겠지만 저 어딘가로 보낼 수는 있도록 하는 영화. 그렇게 우리는 지난 질문을 생각하고 뱉어내고 다음 질문을 기다리는 것이 아닐까.

PURZOOMER

2019 서울인권영화제 상임활동가, <보호> 공동연출

관련 영화 보기

REVIEW