ZOOM IN

망설이지 말고, 페미니즘 돋보기

[정지혜의 영화산책] 불안, 불운, 불행과 함께하는 법

아녜스 바르다 <5시부터 7시까지의 클레오>

정지혜|영화평론가 / 2021-04-22

| 슬렁슬렁 힘을 빼고 산책하듯, 여성 감독의 영화 세계를 정지혜 평론가와 함께 거닐어봅니다. 그가 안내하는 산책로를 따라 가끔은 여성영화라는 휴식처에서 잠깐 쉬기도 하며, 미처 알지 못했던 또는 놓쳤던 세계의 구석구석을 관찰하고 또 사색해보시길. |

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 스틸컷

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 스틸컷

0.

“의사가 나쁜 소식을 전하겠어요.” 클레오(코린 마르샹)는 타로 앞에서 불운의 기운을 감지한다. 며칠 전 병원에서 검사를 받고 결과를 기다리던 차였다. “당신의 병이 걱정되지만, 이 카드가 죽음만을 의미하지는 않아요. 새로운 탄생을 의미하기도 하죠.” 죽음과 탄생은 동전의 양면처럼 맞붙어 있고 길은 어느 쪽으로든 열려 있다. 하지만 클레오는 눈물을 쏟는다. 죽을병에 걸렸을지도 모른다는 의심은 어느새 죽을병이라는 확신으로 한껏 기울었다. “결과는 보나 마나예요.” 체념한 듯한 클레오. 그러다 금세 지푸라기 잡듯 타로 마스터에게 손금을 봐 달라고 한다. “난 불행을 예견하는 사람이 아니에요.” 마스터의 말을 두고 클레오는 그곳을 떠난다. 이어지는 마스터의 전언. “암으로 죽을 운명이야. 저 여자는 저주받았어.”

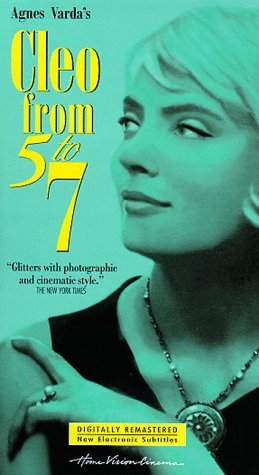

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 포스터

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 포스터

1.

아녜스 바르다의 <5시부터 7시까지의 클레오>(1962)의 시작이다. 마스터의 해석과 클레오의 첨언이 뿌려놓은 불안의 씨앗들, 운명과 저주라는 말이 갖는 무게감, 큰 병을 암시하는 비너스 아스타르테 카드, 클레오의 퇴장을 보여주는 문고리와 손의 클로즈업 쇼트까지. 갖가지 상징의 나열과 쇼트의 연쇄 속에서 클레오 앞에 펼쳐질 다가올 시간은 인생이라는 미스터리와 페이소스로 가득 차 있을 것만 같다. 클레오의 말마따나 “결과는 보나 마나”일지도 모른다는 듯이. 앞으로 우리가 보게 될 클레오의 시간은 타로 마스터의 해석이 얼마간 맞았다고 할 만한 증거가 되기도 하고, 그의 해석이 보기 좋게 빗나갔다고 할 만한 예시이기도 할 것이다. 그러나 다행스럽게도, 우리는 마스터가 말한 저주받은 클레오의 운명과 그 결말을 목격할 일은 없을 것이다.

바르다의 영화들 가운데서 <5시부터 7시까지의 클레오>(1962)를 어떤 영화와 함께 묶어 보고 어떤 맥락 속에 위치시킬 것인가라든지, 바르다 영화에서 길 위를 걷는 여성의 이미지를 다시 보자는 말을 하려는 건 아니다. 아주 사사로운 이유로 다시 이 영화를 떠올렸고 그 단상을 적어두는 정도가 될 것 같다. 불운과 불행, 삶의 우연성과 공교로움 속에서 우리가 뭔가를 선택한다는 건 어떤 의미를 갖느냐는 질문을 해보던 차였다. 그때 이 영화 속 클레오가 떠올랐다. 왜 그였을까. 종종 <5시부터 7시까지의 클레오>를 클레오의 불안에 관한 영화로 읽곤 하기 때문일 것이다. 무엇이 클레오를 불안하게 하는가를 물을 수밖에 없다. 이 영화에 등장하는 미신과 불운이 이유의 하나일 것이다. “화요일에 새로운 거 입으면 재수 없다. 불운이 찾아온다”고 믿는 클레오의 지인 앙젤, 생일을 미리 축하하는 것처럼 리뷰를 읽는 건 불운을 부른다며 경계하는 클레오. 이들은 불운이 두렵다. 클레오를 불안하게 하는 더 근본적인 이유는 좀 더 복잡하다. ‘추함이야말로 죽음을 뜻하지. 아름다움을 유지하는 한 나는 살아있는 거야.’ 클레오가 타로 마스터의 집을 나선 직후 거울 속 자신을 바라보며 자기 최면을 걸듯 했던 이 말을 기억한다. 이 말에는 죽음과 등가인 추함을 향한 두려움이 깊숙이 자리한다. ‘아름다움’이라는 것은 클레오라는 존재 그 자체이기도 하고 그가 바라보는 구체적인 사물, 사람, 풍경의 ‘이미지’이기도 하다. 아름다움의 이미지란 존재론적인 차원과도 이어지는 문제이다. 하나의 사건으로서 발생한 불운이 아니라 한 개인의 과거와 미래 그 사이 어딘가에 보다 촘촘한 의미의 그물망이 되어 자리 잡은 불행일 것이다.

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 스틸컷

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 스틸컷

2.

클레오를 에워싸고 있는 듯한 불운과 불행의 의미망은 그런데 <5시부터 7시까지의 클레오>에서 계속해서 흔들린다. 클레오는 영화 내내 여기에서 저기로 이동하고, 누군가를 만나고 낯선 상황과 우연히 조우한다. 그러는 사이 그는 조금 전까지 신경 쓰고 불안해하고 걱정했던 것들과 잠시 거리를 두고 그것들을 잊은 듯했다가 다시 또 불안과 걱정에 사로잡힌 듯했다가 그에게서 벗어나는 듯한 상태를 오간다. 이 과정에 클레오가 계속해서 흔들리고 있다는 것이 중요하다. 언제고 다가올지도 모를 불운과 그 불운이 안착해 만들어낼 불행 앞에서 클레오는 계속해서 누군가와 직접적으로 만나거나 타인과의 시선을 통해 마주친다. 이것은 그가 당면하고 있는 불안의 역동을 보여준다. 영화가 클레오의 시간의 지속을 13개의 장으로 나눠 보여줄 때 장마다 클레오 혹은 클레오가 마주하는 이들의 이름이 명명돼 있다. 이것은 해당 장에서 관객이 좀 더 주목해야 할 인물을 영화가 지시한다기보다는 클레오의 불안을 강화하거나 누그러뜨리는 힘의 이동과 그 경합의 상대를 말하려는 것에 가까워 보인다. 클레오에서 앙젤로, 다시 클레오로 또다시 앙젤로 이어지는 이동은 마치 클레오가 누군가를 경유해 다시 클레오로 돌아오는 운동처럼 보이는 것이다. 특히 클레오가 집을 나서 홀로 거리를 배회할 때 그의 시점 쇼트 안으로 들어온 사람들과 앙투안을 비롯한 우연한 만남 사이의 대항은 클레오의 삶에 안착하려는 불안과 불운과 불행의 기운을 떨쳐내는 힘으로 작용하는 듯하다.

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 스틸컷

〈5시부터 7시까지의 클레오〉 스틸컷

3.

<5시부터 7시까지의 클레오>는 클레오가 타로 집을 나온 직후부터 영화의 마지막 순간까지 영화상의 시간을 13개의 구간으로 나뉘어 지속한다. 마지막 13장은 18:30에서 끝나고 바로 그 지점에서 영화도 함께 끝난다. 그런데 어째서 영화의 제목은 <5시부터 7시까지의 클레오>인가. 타로 집에서 클레오의 등 뒤로 보이는 시계가 17:05분을 가리켰으니 제목의 ‘5시부터’는 클레오가 타로 집에서 보낸 시간이라고 추정하는 건 큰 무리는 아닌 것 같다. 그렇다면 ‘7시까지’의 시간은 어떻게 설명할 수 있을까. 이 영화가 장 구분과 시간의 지속을 통해 계속해서 시도했던 것이 무엇이었나. 영화 속 지속되는 시간이 5분이라면 그 장면이 진행되는 동안 실제 영화의 러닝타임도 5분에 가깝게 흐르는 식이다. 영화 속 시간과 영화의 러닝타임이 거의 맞아떨어진다. 관객은 영화 속 클레오의 시간과 그 자신의 물리적 시간을 동시에 겪어나간다. 영화가 끝났다면 우리가 영화를 봤던 그 시간도 그 자리에서 끝이 나야 한다. 하지만 영화는 ‘7시까지의 클레오’를 향해 간다. 이렇게 설명할 수도 있을까. 우리가 물리적으로 겪는 시간이 아니라 영화가 연장하고 확장하고 넘어서고 싶어 하는 상상의 시간이 있다고. 영화가 영화 안팎으로 접속하고 싶어 하는 시간이 저기 저곳에 흐르고 있다고. 그러니 아직 클레오의 시간은 끝나지 않았다. 어쩌면 그곳에는 아직 우리가 눈으로 확인하지 못한 클레오의 운명이 있을 수도 있다. 물론, 그렇지 않을 수도 있다. 클레오의 불안은 그곳에서도 계속된다는 게 역시나 중요하다. 오고 가고, 흔들리고, 마주치는 영화의 운동 속에서 클레오의 불안과 불운과 불행은 쉬이 그의 삶에 자리 잡지 못할 것이니.

PURZOOMER

인디다큐페스티발 집행위원, 영화웹진 리버스 필진, 2018 부산국제영화제 한국단편 예심 진행, 공저 『아가씨 아카입』

ZOOM IN