REVIEW

영화를 읽다

자기만의 방과 자기들

<퀴어의 방>

윤고운 / 2019-12-16

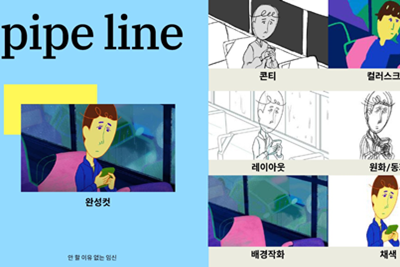

<퀴어의 방> 스틸컷

<퀴어의 방> 스틸컷

운 좋게 꽤 어릴 때부터 ‘내 방’이라는 것이 있었고 방 꾸미는 것을 좋아했다. 인형, 사진, 비디오나 영화 포스터 같은 것들을 빽빽이 두었다. 그냥 귀여워하는 것들이었고 그냥 예뻐 보이는 것들이었고 그냥 재밌었던 것들이었다. 그런데 시간이 지나면서 ‘그냥’ 두었던 것들에 어떤 정체성이 생기기 시작했다. 가득 쌓여 있던 비디오는 호러 장르만 살아남아 책장에 꽂혀있고, 인형은 작은 동물 인형만 남았으며, 인물 사진은 나의 어릴 때 사진만 남았다. 그러니 나는 호러 영화를 좋아하고 동물을 귀여워하는 나르시시스트 정도가 되겠다.

그리고 언젠가부터 방에 무지개 깃발을 깔아두고 ‘여성 해방’ ‘팔레스타인 해방’ 등의 스티커를 붙여놓고 퀴어영화 포스터를 걸기도 했다. 그래도 가족들은 별 신경을 안 쓴다. 이것 역시 운이 좋은 것이다. 나름 퀴어 프렌들리한 집안인 것이다. 물론 나를 당연히 퀴어라고 생각하지 않아서 그런 것인가 싶기도 하다. 퀴어 프렌들리한 사람이 퀴어 가족이 되고 그 공간을 인정하는 것은 다른 이야기이기도 하니까. 그랬다면, 내 방은 어떤 모습이었을까.

<퀴어의 방>(권아람, 2018)은 30분의 짧은 영화다. 단순하다. 계속 ‘퀴어의 방’만 나온다. 처음부터 끝까지 네 명의 퀴어가 ‘나’와 ‘방’을 말한다. 재밌는 것은 인터뷰 장면이 단 한 컷도 나오지 않는다는 것이다. 화면은 시종일관 방, 방, 방이다. 화려한 방도 아니다. 영화가 보여주는 것은 바람에 살짝 움직이는 커튼 한 자락, 고장이 나 제대로 잠글 수 없는 낡은 문고리, 다짐을 적어둔 메모들, 정갈하게 건조대에 매달린 머그잔, 어디에서 받아왔을지 짐작이 가능한 스티커들, 뭐 그런 것들이다.

영화가 화면에서 무엇을 보여주고 무엇을 보여주지 않느냐 하는 것은 선택의 문제다. 영화 매체의 관객들은 영화에서 ‘인물’을 기대한다. 극영화에서는 배우가 있고 다큐멘터리에서는 인터뷰이가 있다. 영화를 볼 때 우리는 인물을 따라간다. 인물이 입을 움직이면 말을 기대하고, 몸을 움직이면 행동을 기대한다. 그것을 화면으로 어떻게 표현할 것인지는 정말 중요한 문제다. 그런데 <퀴어의 방>에서는 인물의 인터뷰 장면이 단 한 번도 나오지 않는다. 대신 화면을 채우는 것은 그 사람이 살고 있는 공간들이니, 이것은 이 영화의 큰 선택인 것이다.

<퀴어의 방> 스틸컷

<퀴어의 방> 스틸컷

공간은 중요하다. 공간 없이 존재할 수 있는 게 무엇이 있나. 혹은 존재하면서 공간에 아무 영향을 미치지 않는 존재가 어디 있나. 살면서 나는 내 삶의 공간에 어떤 것이든 나의 무언가를 묻히게 된다. 그것을 안전하고 자유롭게 할 수 있을 때, <퀴어의 방> 세 번째 방주인이 말하듯 “만족과 안정을 주는” 삶을 살 수 있을 것이다. 그러나 이것이 누구에게나 쉬운 건 아니다. 특히 퀴어에게는 어떠할까.

삶의 공간은 물리적인 공간이기도 하면서 관계의 공간이기도 하다. 우리가 ‘가족’이라고 부르는 그 오묘한 관계들 말이다. 가족은 중요하다. 부정할 수가 없다. 바깥에서 안으로 돌아가는, 그러니까 집으로 가는 길을 즐겁게 할 수도 괴롭게 할 수도 있는 것이 가족이다. 아침에 눈 떠도, 밤에 눈 감아도 있다. 이런저런 문제들이 지겨워지기는 해도 익숙해지지는 않는다. 나의 선택과 관계없이 같이 살게 되거나 같이 살지 않게 된다. 노력하지 않아도 주어지는 당연한 존재라는 것, 어떤 가족의 어떤 구성원은 그것을 권력으로 생각하기도 하고 이것은 폭력으로 이어진다.

<퀴어의 방> 스틸컷

<퀴어의 방> 스틸컷

<퀴어의 방>의 ‘나’들은 원가족으로부터 다양한 형태의 폭력을 겪는다. 부모는 퀴어 정체성을 가진 자식에게 “그렇게 살면 나는 죽어버리겠다”는 협박을 하기도 하고 주먹 쥔 손을 올리기도 한다. 비건인 자식과 함께 쓰는 냉장고에 붉은 고기를 떡하니 두기도 한다. 이유는 이들이 ‘정상성’에서 벗어났기 때문이다. 그런 가족과 있는 공간은 안전하지 않다. 온전한 나로 살아갈 수 없고, 공간에 나를 묻힐 수가 없다.

물론 그 공간에서 나오는 것이 쉽지만은 않다. 경제적인 문제로 지금은 포기했지만 집에서 나와 독립하고 싶은 때가 있었다. 그때 ‘행복주택’이라는 것을 들여다 봤다. 들어갈 수 있는 요건이 이것저것 나와 있었는데, 신혼부부에게 유리하다는 것을 알게 됐다. 결혼하고 싶은 적이 없었는데 그걸 보니까 해야 하나 싶었다. 나를 혹사시키지 않는 한에서 새로운 집을 가질 수 있는 방법이었으니까. 그리고 시간이 좀 지나 당시 만나던 애인과 헤어졌을 때, 한 친구는 “난 네가 당연히 걔랑 결혼할 줄 알았어…”라며 충격에서 헤어 나오지 못했다. 그런 말을 들으면 좀 슬퍼져야 되는데 나는 행복주택이 생각났다.

<퀴어의 방> 스틸컷

<퀴어의 방> 스틸컷

어떤 가족은 행복주택에서 살기 수월하다. 재생산이 약속된 혹은 예정된, 혼인신고를 마친 이성애 부부. 이들에게는 많은 혜택이 있다. 행복주택도 행복주택이거니와 기본적인 삶의 조건들을 사회에서 보장해준다. 항상 생각하는 것은 병원에서 보호자가 될 수 있는 조건 같은 것이다. 보호자가 되려면 가족이어야 하는데, 가족은 혈연 혹은 혼인으로 맺어져야 한다. 혈연관계도 아니면서 혼인관계도 아닌 이들은 가족의 바깥에 있다. 아니, 가화만사성이라면서. 가족이 사회의 가장 작은 공동체 단위라면서! 그런데 어떤 가족은 가족으로 인정을 해주지 않는다? 이런 가족은 가족에서 탈락되고 저런 가족만 법적으로 보호받는 가족이 될 수 있는 기준에는, 이 사회가 바라보는 ‘정상가족’에 대한 시각이 함축돼있다.

<퀴어의 방>에는 정상가족 이데올로기에서 벗어난 다양한 공간과 함께 다양한 가족의 이야기가 나온다. 첫 번째 집은 ‘거부 하우스’로, 입시를 거부한 청소년들이 모여 살며 가족이 됐다. 두 번째 집의 ‘나’는 자신을 부정하는 혈연 가족과 살고 있으면서도, 혹은 그래서 더더욱, 자신의 방을 자신의 정체성으로 가득 채웠다. 세 번째 방의 주인은 “퀴어라면 한 번쯤은 이태원에서” 살아봐야 한다는 마음으로 이태원에 왔다. 같이 사는 이들은 기본적으로 “나는 당신을 귀찮게 하지 않을 것이고 당신은 나를 귀찮게 하지 않을 것”이라는 믿음이 있다. 옆집 친구네서 모여 다 함께 메이크업을 받기도 한다. “기본적으로 공유하는 삶의 경험과 느끼는 감각”이 있는 사람들이 가족이 되는 것이다. 네 번째 집은 레즈비언 커플과 다른 동거인들의 집이다. 이들은 “가족으로부터 느낄 수 있는 의지”를 ‘정상가족’에서 벗어나 얻고 싶었다고 말한다. 이 모든 게 가족이다. 이 모든 사람들이, 누군가가 아플 때 누군가가 보호자로 역할을 다해낼 수 있어야 한다.

<퀴어의 방> 스틸컷

<퀴어의 방> 스틸컷

그러니까, 공간이란 결국 그런 것이다. 존재가 드러나기도 하면서 존재의 방식을 형성해나가는 곳이다. 집이란, 방이란 그런 것이다. 피하고 싶은 사람을 피하고, 만나고 싶은 사람을 만날 수 있어야 한다. 안전하고 즐거운 곳이어야 한다. 나를 숨기고 괴롭히지 않으면서 눈 뜨고 눈 붙이고 먹고 싸고 씻고 읽고 보고 이야기하고 놀 수 있어야 한다. 그래서 ‘자기만의 방’은 정말 중요하고 소중하다. 이 영화의 꾸준한 한 컷 한 컷을 보다가 그런 생각을 했다. 나도, 나의 친구들도 정말 중요하고 소중한 자기만의 방을 언젠가 만들게 될 거야. 그리고 그때는 매주 집을 바꿔가며 홈 파티를 열 거다. ‘자기만의 방’에 살고 있는 ‘자기’들, 서로에게 해가 되지 않는 사람들과 알큰하게 취하고 싶다.

PURZOOMER

2019 서울인권영화제 상임활동가, <보호> 공동연출

관련 영화 보기

REVIEW

퍼플레이 서비스 이용약관

개인정보 수집/이용 약관